『睡眠の質』とは?赤ちゃんの「睡眠の質」を高めるためのチェックポイント

「睡眠の質」とは、眠っている時間の長さ(量)とは別に、「熟眠感」や「睡眠休養感」※といった、個人の睡眠後の満足度を高めるための「要素」です。

「お昼寝を外ですると睡眠の質が下がりますか?」

とご質問をいただきますが、一概に「睡眠の質が低くなる」とは言い切れません。

「睡眠の質」を高めるための「観察可能な要素」として米国睡眠財団が定める『睡眠の質4項目』をご紹介します。

※米国睡眠財団(National Sleep Foundation)「熟眠感」 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド」では「睡眠休養感」

※睡眠の質は研究により捉え方・指標が異なります。

「睡眠の質」の4つの要素

「睡眠の質」を高め熟眠感・睡眠休養感を得るための条件として4つの要素をご紹介します。

この4つの要素は、米国睡眠財団の専門家グループが277件の研究を徹底的に検討した結果決定され、Sleep Health誌にコンセンサスガイドラインとして掲載されたものです。

① 睡眠潜時(Sleep Latency)

消灯後、入眠までにかかる時間

→消灯から入眠までの時間が短いほど睡眠の質が高い◎

②夜間覚醒回数(Awakenings)

寝付いた後、目覚める回数

→回数が少ないほど睡眠の質が高い◎

③睡眠開始後覚醒までの時間(Wake After Sleep Onset:WASO)

一度寝付いた後、次に起きるまで覚醒した時間の長さ

→短いほど睡眠の質が高い◎

④睡眠効率(Sleep Efficiency)

寝床の上にいた時間の中で、寝ている時間の割合

→割合が大きい(寝床にいる時間の長さと寝ている時間の長さが近い)ほど睡眠の質が高い◎

赤ちゃん~幼児のための「睡眠の質」を高めるためのチェックポイント

① 睡眠潜時(Sleep Latency)

【Check】

寝かしつけのタイミングは、お子さんの「寝たいタイミング」に合っていますか?

【アドバイス】

赤ちゃんの体内時計の「夜の睡眠」が始まる時間を見つけたら、寝かしつけ開始は寝る直前が◎

体内時計の発達が進む生後3か月ごろからは就寝時刻は体内時計で決まってきます。

朝の光を浴びる時間で就寝時刻がセットされるので寝室を明るくする時刻を毎日同じに就寝時刻を整えてたら、消灯は就寝時刻の10~15分前が目安。

その他、お昼寝やお風呂の時間も就寝時刻に沿って眠りやすいように整えましょう。

参考:「ネントレの基本:眠いけど起きているDrowsy but awake」

②夜間覚醒回数(Awakenings)

【Check】

生後6か月以降で、夜中1.5~2時間に抱っこや授乳を求めて起きる。

ママパパが対応するまで寝ずに覚醒してしまう頻回覚醒はありませんか?

【アドバイス①】

寝始めの睡眠のまとまりを作りましょう。

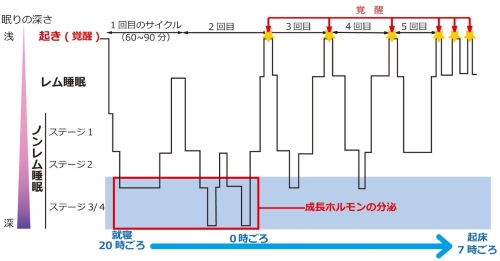

生後3か月ごろからは夜の睡眠の構造がしっかりしてきます。

寝付いた後3~4時間続く最初の睡眠のステージは、深い睡眠の割合が多く成長ホルモンがたくさん出る時間帯。また、空腹の可能性も少ないため、まとまって眠れる時間帯です。

寝始めの深い睡眠を覚醒なく安定させるためは、涼しく快適な環境と、日中の疲れすぎや早すぎる就寝がないようスケジュールを整えましょう。

生後3ヵ月以降の夜の睡眠構造

【アドバイス②】

入眠の癖を取って自力で入眠できる力をつけましょう。

「入眠の癖」があると、睡眠サイクルが1周して睡眠が浅くなるたびに、再入眠を求めてママパパが起きて寝かせてくれるまで待って覚醒してしまいます。

生後6か月以降は月齢に合った夜間授乳回数以外は自分で寝続ける力をつけると〇。

(もちろんそれ以下でも、自力で入眠する力があるほど覚醒回数は減ります)生後6か月以降は、トレーニング(ネントレ)も選択肢の一つです。

③睡眠開始~起床までの覚醒の合計時間(Wake After Sleep Onset:WASO)

【Check!】

・夜間授乳を終えたらすぐに寝付けていますか?

・夜中に遊び初めて長時間寝ないなどはありませんか?

【アドバイス】

昼夜の睡眠時間のバランスを見つけましょう。

「①睡眠潜時」を短くすること。また、夜中に目覚めたときに目が冴えて眠れない時間がながくならないように、寝室は暗く快適に、スケジュールを整えましょう。

特に、生後5か月後半からはお昼寝と夜の睡眠時間のバランスが崩れて、お昼寝が長くなると、夜間に長い覚醒になることがあります。

④睡眠効率(Sleep Efficiency)

【Check!】

お布団の上にいる時間が、実際に寝ている時間より1時間以上多くなっていませんか?

【アドバイス】

子どもの体内時計に合った、起床・就寝時刻を設定しましょう。

夜は「①睡眠潜時」を短く、消灯後お布団の中での「眠れない時間」は短くしましょう。(ルーティーンをお布団の上ではOK)

また、朝は、赤ちゃんの体内時計の起床時刻は6時なのに、大人が7時まで寝ていてほしいから7時までは真っ暗で粘る。などはないでしょうか。

その1時間は、眠りたくても眠れない時間です。

「お布団は寝るところ」ではなくて「お布団は退屈なところ」という認識になってしまいます。

子ども自身の起床就寝時刻・睡眠時間を知りそのリズムに合わせると睡眠の質が向上します。

============

ちなみに米国睡眠財団では、成人(18~64歳)向けの目安として、以下を挙げています。

- 睡眠潜時:寝つき30分以内

- 夜間覚醒回数1回以下

- 睡眠開始後の覚醒合計時間:20分以内

- 睡眠効率:ベッドお布団に入っている時間は、「ほぼ寝ていた」状態

乳児は夜間授乳が必要だったり、睡眠の特徴として寝ぼけなども多く、月齢によって大きく睡眠の状態が変わります。『睡眠の質』の4つの要素に対して目指す状態を数値で示すのはとても難しいです。

子どもの睡眠が安定しないと、ママパパも睡眠の質を上げることが難しいです。

赤ちゃんは大人よりも睡眠時間は長く、睡眠効率もよいもの。ご自身の睡眠のためにもお子様の睡眠トラブルは早めに解消してくださいね。

============

睡眠の質と睡眠の量はどちらも大事!

「睡眠の質を上げて、短時間睡眠で効率よく!」

というキャッチコピーや概念はよく聞きますが、睡眠の質は、睡眠の量を補完するものではありません。

睡眠中は、体のメンテナンス、記憶の強化など様々な作業を行っていて、一連の作業を終了するために必要な睡眠サイクルは、人によって●回と決まっています。

睡眠サイクルは、睡眠の質が上がったから短くなるとか、回数が減るものではありませんので、必要睡眠量をしっかり確保したうえで、睡眠の質を向上するのが重要になります。

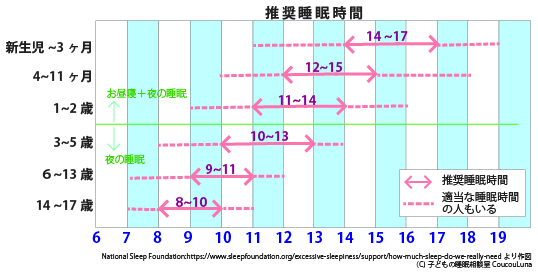

<1日の睡眠時間>

1日に必要な睡眠量の目安は下の通りです。特に、小学生低学年までは夜の睡眠は”最低“10時間以上を目安にお過ごしください。

(※神経質にならずあくまで目安。この量が取れるような起床と就寝スケジュールを作ることが大切です)

クークールナでは、

- 低月齢からねんね上手に育てるポイント

- 夜間の頻回授乳を減らすお手伝い

- 入眠の癖を取るネントレを準備か習慣までの伴走サポート

- 離乳食・授乳、お昼寝スケジュールのご相談

など、お子様の生活を通した、ママパパも眠れるよりよい睡眠習慣作りをお手伝いしています。お気軽にお問合せください。

参考 National Sleep foundation, What Is Sleep Quality?,

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

- この記事の執筆者

-

子どもの睡眠相談室クークールナ

代表 川口リエ

・GuuMinスーパーバイザー

・クークールナスリープアカデミー講師