寝ぐずり・寝る前のギャン泣きの本当の理由と対処法~脳科学解説

寝ぐずりの時・夜中起きた時にギャン泣きする理由と対処法を脳の発達から解説します。

起きている時とは、別人のようなギャン泣き!困りますよね。

眠い時になぜ泣くのか脳の仕組みを知れば、落ち着いて対処できて少し楽になるかもしれません。

赤ちゃんや子どもの寝ぐずりや夜中のギャン泣きの理由は、ズバリ脳の大脳辺縁系と前頭前野の活性のバランスが崩れるためなのです。

難しそうですが、これは大人でも寝不足の時にイライラして、キレやすくなるのと同じ仕組みです。

夜中、泣く赤ちゃんにイライラするのは当たり前。

赤ちゃんもママもパパも眠い時はどうしても感情が爆発しちゃうし、眠気に対する反応も穏やか子もいれば、イライラ感が強い子もいます。なので「うちだけなんで?」と思わなくてもよいものです。

目次

眠りに関わる二つ脳の働き

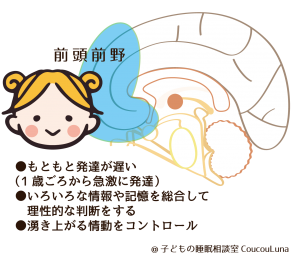

①大脳皮質-前頭前野

前頭前野は、ちょうどおでこの裏にある部分です。

この部分は人間が「人間らしくいるための脳」といわれています。

様々な刺激は脳のいたるところで処理され、体へ命令を出していますが、その最高司令部はこの大脳になります。

刺激を記憶などを基に総合的に判断「理性」で、心と行動をコントロールしています。

例えば、ママの姿が見えずに不安を感じた時、前頭前野が働くと

「ちょっと待てよ、ママの声がするな。いつもすぐ戻ってきてくれるから待っていよう」

などと、泣きたい気持ちを抑えてコントロールしてくれます。

ただし、この部分が発達するのは「生きるための脳(大脳辺縁系)」が発達した後。

1歳ごろから爆発的に発達。10代終わりまで神経の再構成を経て完成していくといわれています。

②大脳辺縁系(扁桃体)

大脳辺縁系と呼ばれる部分の中に扁桃体という部分があります。

この大脳辺縁系は生後3ヵ月から急発達していきます。

この脳は、「ひとりで生きるための脳」です。

●ホルモンを分泌して体を整える

●自分への刺激を恐怖・怒り・快・不快を感じて、即座に行動を命令する

のはこの脳が指令しています。

つまり、感じた刺激をじっくり吟味せずに反射的に行動に移すことができるので、危険な時はすぐに回避でき「生きるため」に働く脳です。

原始的ですが生きるためにはとても大切な脳。多くの動物で大脳辺縁系が発達しています。

大脳辺縁系が発達を開始!「生後3~4ヶ月の睡眠退行期」

眠気、お布団に1人にされた時に不安感を感じれば、即座に扁桃体が感じてダイレクトに表現されることになります。

さらに、この「扁桃体」は、寝ている時(特にREM睡眠時)は、なんと起きている時よりも活発に働いています。

そして、夢を見ている間は強い情動(泣く・起こるなど)を伴うことが多いことが分かっています。

それも、この「扁桃体」の働きによるものです。

赤ちゃんは、寝言や動いたり夢の中の動作を実際にしてしまいやすいので寝言泣きも大きいかもしれません。

眠い時・寝不足の脳の状態はどうなる?

眠くない時の脳の状態は?

しっかり起きてご機嫌な時、眠る前や夜中のようなギャン泣きは少ないと思いませんか?

これは、未熟ながらも前頭前野が働いて、ちょっとした不安や怒りなどのネガティブな情動をしっかりコントロールしてくれている状態です。

眠い時の脳の状態は?

眠くなったり、夜中はこの二つの脳はどうなっているでしょう。

眠くなったり、寝ている状態では、前頭前野と扁桃体をつなぐ神経が遮断されてしまいます。

さらに、未熟ながらも情動をコントロールしてくれていた前頭前野の血流も下がって先に寝てしまうのです!!

こうなると扁桃体が暴走。

眠すぎて眠気が嫌だったり

抱っこがちょっと歪んでいたり

抱っこで寝ようとしていたところを下ろされたりすると…

反りかえるほどの「ギャン泣き!!!」

これが、寝ぐずり、夜中のギャン泣きのしくみです。

コルチゾールが分泌されるって聞くけど…

「眠すぎたり疲れすぎたりすると、ストレスホルモンのコルチゾールが分泌されて寝にくくなる。」

聞いたことある方も多いのではないでしょうか。

実際は、乳児を対象とした、睡眠不足の状態でのコルチゾールの分泌量を測定するような研究はごくわずかで、科学的に確認されたわけではありません(エビデンスはない)

(実は、なぜこんなに「コルチゾール」が取り上げられるのが不思議なくらい。「ストレスホルモン」という別名が直感的にしっくりきちゃうのかもしれませんね)

コルチゾールって?ストレスホルモン?

1日のコルチゾールの分泌のリズムは体内時計でコントロールされています。

コルチゾールは起床の直前から一気に上昇していき、起きた後の数時間が1日の中で一番濃度が高くなっています。そして、そのあとは就寝までどんどん濃度が下がっていきます。

つまり、スムーズに寝やすい朝寝の時間帯は、コルチゾール濃度が高い時間帯。

夕方の寝づらい時間帯にはコルチゾールの分泌はかなり減ってきています。

このことから、コルチゾールが睡眠を邪魔しているということはなさそうです。

コルチゾールの役割は、交感神経を優位にしたり、心拍数や体温を上げて、体の活動や活性を支える大切なホルモンです。

ストレスを感じると体は緊張し活性を上げて対処しようとして、コルチゾールを分泌しますが、これは、1日の生活で受ける刺激、運動、食事や入浴などでも同じように分泌して、身体を調整しています。

コルチゾールと睡眠不足

疲れもストレスの一種、コルチゾールの分泌が高まることで交感神経が優位になり「寝づらく」なることもあるでしょう。

①睡眠不足によるコルチゾールの上昇→②緊張状態の持続→③体の様々な不調

はすでによく知られている現象です。

ただし、起きているときはニコニコなのに寝る前や夜中の「ギャン泣き」のように強い情動の表出を伴う「寝づらさ(寝ぐずり)」は、大脳辺縁系(扁桃体)の影響の方が大きいと言えるでしょう。

コルチゾール恐怖症になっていませんか?

眠いため脳のバランスが崩れているだけです。

参考)櫻井武.2018,睡眠の科学,講談社

田中喜秀, 脇田慎一,ストレスと疲労のバイオマーカー,日本薬理学雑誌, 2011 – jstage.jst.go.jp

番外編:暗いのは怖がっている?

「暗い部屋に入った途端に泣いてしまう」

「暗いのが怖いようなので寝かしつけは明るくしている。」

というお声も時々聞きます。

実は、暗闇の恐怖の心配は少なくとも1歳半以下は不要です。

なぜなら「暗闇が怖い」のは、発達心理からは

①怖い存在を知る(自分に危害を加える存在がいる)

②怖い存在と暗闇を紐づける

③「本当にそこにいない/見えない」ものを想像して動かせる想像力

のとっても高度なことなのです。

1歳以下の赤ちゃんが暗闇に入った途端になるのはむしろリラックス。

お腹の中は真っ暗ですよね。眠いけどまだ寝ちゃだめだ、起きていた緊張が解けて泣き始めることが多いですよ。

この理由のギャン泣きも、防ぐためには、寝かしつけをスタートして暗くするタイミング大事になります。こんな↓タイミングが最高です☆

「ネントレの基本”眠いけど起きている”Drowsy but awakeとは?夜泣き予防・改善の一歩!」

クークールナでは、

●生後6ヵ月過ぎてもスケジュールが整わない

●眠いタイミングが見つけられない

●夜中、ギャン泣きで1時間以上起きてしまう

などなど、寝ぐずり対策やスケジュールについてもアドバイス差し上げております。お気軽いご相談ください★

- この記事の執筆者

-

子どもの睡眠相談室クークールナ

代表 川口リエ

・GuuMinスーパーバイザー

・クークールナスリープアカデミー講師