赤ちゃんのお昼寝。起こす?起こさない?正しい起こし方

「お昼寝を起こした方がいい?」「夜寝るために夕方何時に起こせばいい?」

はとても多くいただく質問です。

睡眠は食事と同じく健康や生命維持に大事な仕組み。

体は、適切な睡眠量を一定の範囲で保てるよう「恒常性」で、寝る時間を調整しています。

昼寝も夜の睡眠も、基本的には赤ちゃんのリズムを尊重してあげることを優先しましょう。

ただし、赤ちゃんはまだ覚醒と睡眠のスイッチの切り替えが上手ではありません。

お昼寝を起こすことで、夜の睡眠やそれ以降の起きている時間を心地よく過ごせるなど、本当に必要でメリットが大きい時には起こした方がいいこともあります。

お子さまの快適なリズムと夜の睡眠トラブルを減らすために、「起こしたほうがいい」ケースをご紹介します。

目次

新生児~生後2ヵ月

生まればかりの赤ちゃんは、睡眠のサイクルやリズムが発達しておらず、昼夜の区別がなく不規則に寝たり起きたりを繰り返しています。

生後2か月前後からは、体内時計が発達し始め、

- 何度かお昼寝をしながら起きている時間(活動・覚醒)

- 何度か授乳をしながら寝ている時間(休息・睡眠)

の二つのリズムがついていきます。

この、「活動(日中)」と「休息(夜)」の二つが分かれてくる生後2か月頃に、日中になるべきの「活動」の時間が夜に、「休息」の時間が昼になってしまう、昼夜逆転(フリーラン)がおこることがあります。(すべてのお子さんに起こるわけではありません)

低月齢では、栄養や運動の時間まで寝すぎてしまうと発達や健康に影響があるため、起こすケースがあり、体内時計を整えるために、日中の長すぎる睡眠は起こして光の刺激と栄養を摂ることが必要なことがあります。

お昼寝を起こした方が良いケース

- 新生児~生後2か月ごろの小さい赤ちゃが、授乳の時間を忘れて寝てしまい栄養が減ってしまう時、母乳育児を軌道に乗せる時

- 生後2か月以降、日中に1度に4時間以上寝ていて、夜中長く覚醒しているようになったら(一時的な昼夜逆転の状態)

※この他に、昼夜逆転のフリーランの時期を最短にするためには、朝も6~7時の間に起床時間を決めて、部屋に太陽の光を入れて起こすことが最重要です。

生後3か月以降

昼夜の区別がはっきりつき体内時計がと問い始めてきたら、お子さんそれぞれの睡眠の要求量やリズムを把握。お昼寝が長すぎることで夜の睡眠に影響がある場合にのみ、お昼寝を起こします。

お昼寝を起こした方が良いケース

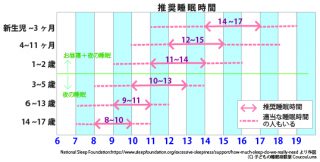

1日に必要な睡眠の必要量は個人差がありますが、おおよその推奨量は以下の通りです。

推奨睡眠時間National Sleep Foundation How Much Sleep Do We Really Need?よりクークールナ作図

これはお昼寝と夜の睡眠を合わせた時間なので、この時間の中でお子さまに合った、夜の睡眠の量のバランスを見つけるのが大切です。

優先するのは夜の睡眠。夜の睡眠がなるべく最長になるお昼寝の長さを見つけましょう。

「起こす」判断基準

- お昼寝が3時間以上(2歳以降は2時間)寝ると、夜の睡眠が10時間以下になってしまう時。

- 夜の睡眠が10時間以上でもお昼寝を短くすると、長くぐっすり眠れる場合

(必要な夜の睡眠時間は10時間以上のお子さまも多いため注意しましょう)

<お昼寝が長くて夜の睡眠を減らしている状態>

- 夜の就寝時間が遅くなる(なかなか眠れない)

- 早朝起き

早朝起きの原因はお昼寝の長さ以外にも様々。お昼寝を起こす前に早起きの原因が他にないか確認してくださいね。 - 夜間に1時間以上まとまって覚醒してしまう。(詳しくは「赤ちゃんが夜中に起きる。遊びだす。寝ない。原因と対処法」)

月齢に合ったお昼寝の回数ができない時(覚醒時間が長く疲れ過ぎになる時)

お昼寝の回数が、2回以上必要な月齢は、1回のお昼寝を長くし過ぎて、その後のお昼寝が寝づらくなることがあります。

例えば、夕寝が必要なのに、朝寝+昼寝が長く夕寝ができず就寝までは長くなる時。

夜の睡眠とは違い、お昼寝は睡眠のトータル量よりも、その月齢の覚醒時間毎に短くても、コンスタントに寝て疲れをとることが重要です。

※覚醒時間:睡眠圧が溜まるまで/疲れすぎずに起きていられる時間

※お昼寝の回数については以下をご覧ください。

「起こす」判断基準

- 朝寝など1日の前半のお昼寝が長いと、最後のお昼寝が眠れず、就寝前の覚醒時間が長くなりすぎてしまう。

(覚醒時間が長くなりすぎないように就寝時間を前倒しにし、極端に早寝早起きになってしまっている。)

医学的な指導がある場合

生後3か月以降に関わらず、どの月齢でも体重の増加不良などで医師から指導されている場合。

特に、日中寝ている時間が多く、栄養摂取の機会が4回以下になってしまう時。

起こすときの注意

いきなり大きくリズムを変えない

お昼寝の切り上げは30分くらいずつ、複数回のお昼寝をしている場合はまずは1回から減らしていきます。

全てのお昼寝を一度に短くすると、寝足りなさで1日中元気に過ごせなくなってしまいます。

スケジュール微調整のイメージで、少しずつお子さんに合うリズムを見つけましょう。また、切り上げたことの影響を判断するのは3日続けてから。赤ちゃんの睡眠は、睡眠量のコントロールがすぐに影響が出るとは限りません。

起きぐずりを最小に

深い睡眠から突然起こされると「睡眠慣性」といって、眠気やだるさが長引くことがあります。起こすタイミングは睡眠サイクルが浅くなる、いつもちょっと起きる時間や身体が少し動いた時に起こすのが気持ちよく起きられますよ。

睡眠が浅くなるタイミングがわからなければ、睡眠を浅くしていくイメージで、

優しく触れる

↓

優しく声掛け

↓

部屋を明るく

↓

泣いていても少し様子を見てしっかり覚醒してから抱き上げる

少しずつ刺激を与えて起こしてあげてくださいね。

起こさなくてよい場合

もちろん、どんなに長く寝ていても起こさなくていい場合もあります。それは、

- 体調不良の時

- お昼寝の長さが夜の睡眠に影響していない

- 起床から就寝まで覚醒時間が空きすぎることなくスムーズに眠れている。

の3つです。

最も大切なのは、お子さんのリズムを最大限尊重すること。

「お昼寝が長い」という先入観だけで先回りしてコントロールせず、お昼寝が長い事でのデメリットがはっきりしてから減らすようにしてくださいね。

スケジュール作りはご機嫌に過ごすためにも、夜泣きや睡眠トラブルを改善&予防するためにも大切ですが、神経質になりすぎて毎日を楽しめないのも本末転倒ですね。

クークールナでは、

- お子さんの睡眠のリズムがわからない

- ジーナ式を参考にしているが合わず辛くなってきた

- 月齢や自分の子どもに合ったスケジュールが知りたい

- ネントレを始めたいけど就寝時間が定まらない

- お昼寝ができずにグズグズが多くて困っている

- 疲れすぎ出の就寝が、夜の睡眠のトラブルや早朝起きになっている気がする

など、生活リズムに関してのご相談ももちろんお伺いしております。お気軽にご相談ください★

- この記事の執筆者

-

子どもの睡眠相談室クークールナ

代表 川口リエ

・GuuMinスーパーバイザー

・クークールナスリープアカデミー講師