- 『睡眠の質』とは?赤ちゃんの「睡眠の質」を高めるためのチェックポイント

ご感想

「睡眠の質」とは、眠っている時間の長さ(量)とは別に、「熟眠感」や「睡眠休養感」※といった、個人の睡眠後の満足度を高めるための「要素」です。

「お昼寝を外ですると睡眠の質が下がりますか?」

とご質問をいただきますが、一概に「睡眠の質が低くなる」とは言い切れません。

「睡眠の質」を高めるための「観察可能な要素」として米国睡眠財団が定める『睡眠の質4項目』をご紹介します。

※米国睡眠財団(National Sleep Foundation)「熟眠感」 厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド」では「睡眠休養感」

※睡眠の質は研究により捉え方・指標が異なります。

「睡眠の質」の4つの要素

「睡眠の質」を高め熟眠感・睡眠休養感を得るための条件として4つの要素をご紹介します。

この4つの要素は、米国睡眠財団の専門家グループが277件の研究を徹底的に検討した結果決定され、Sleep Health誌にコンセンサスガイドラインとして掲載されたものです。

① 睡眠潜時(Sleep Latency)

消灯後、入眠までにかかる時間

→消灯から入眠までの時間が短いほど睡眠の質が高い◎

②夜間覚醒回数(Awakenings)

寝付いた後、目覚める回数

→回数が少ないほど睡眠の質が高い◎

③睡眠開始後覚醒までの時間(Wake After Sleep Onset:WASO)

一度寝付いた後、次に起きるまで覚醒した時間の長さ

→短いほど睡眠の質が高い◎

④睡眠効率(Sleep Efficiency)

寝床の上にいた時間の中で、寝ている時間の割合

→割合が大きい(寝床にいる時間の長さと寝ている時間の長さが近い)ほど睡眠の質が高い◎

赤ちゃん~幼児のための「睡眠の質」を高めるためのチェックポイント

① 睡眠潜時(Sleep Latency)

【Check!】

寝かしつけのタイミングは、お子さんの「寝たいタイミング」に合っていますか?

【アドバイス】

赤ちゃんの体内時計の「夜の睡眠」が始まる時間を見つけたら、寝かしつけ開始は寝る直前が◎

体内時計の発達が進む生後3か月ごろからは就寝時刻は体内時計で決まってきます。

朝の光を浴びる時間で就寝時刻がセットされるので寝室を明るくする時刻を毎日同じに就寝時刻を整えてたら、消灯は就寝時刻の10~15分前が目安。

その他、お昼寝やお風呂の時間も就寝時刻に沿って眠りやすいように整えましょう。

参考:「ネントレの基本:眠いけど起きているDrowsy but awake」

②夜間覚醒回数(Awakenings)

【Check!】

生後6か月以降で、夜中1.5~2時間に抱っこや授乳を求めて起きる。ママパパが対応するまで寝ずに覚醒してしまう頻回覚醒はありませんか?

【アドバイス①】

寝始めの睡眠のまとまりを作りましょう。

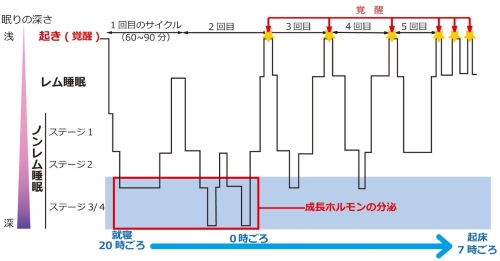

生後3か月ごろからは夜の睡眠の構造がしっかりしてきます。

寝付いた後3~4時間続く最初の睡眠のステージは、深い睡眠の割合が多く成長ホルモンがたくさん出る時間帯。また、空腹の可能性も少ないため、まとまって眠れる時間帯です。

寝始めの深い睡眠を覚醒なく安定させるためは、涼しく快適な環境と、日中の疲れすぎや早すぎる就寝がないようスケジュールを整えましょう。

生後3ヵ月以降の夜の睡眠構造

【アドバイス②】

入眠の癖を取って自力で入眠できる力をつけましょう。

「入眠の癖」があると、睡眠サイクルが1周して睡眠が浅くなるたびに、再入眠を求めてママパパが起きて寝かせてくれるまで待って覚醒してしまいます。

生後6か月以降は月齢に合った夜間授乳回数以外は自分で寝続ける力をつけると〇。

(もちろんそれ以下でも、自力で入眠する力があるほど覚醒回数は減ります)生後6か月以降は、トレーニング(ネントレ)も選択肢の一つです。

③睡眠開始~起床までの覚醒の合計時間(Wake After Sleep Onset:WASO)

【Check!】

・夜間授乳を終えたらすぐに寝付けていますか?

・夜中に遊び初めて長時間寝ないなどはありませんか?

【アドバイス】

昼夜の睡眠時間のバランスを見つけましょう。

「①睡眠潜時」を短くすること。また、夜中に目覚めたときに目が冴えて眠れない時間がながくならないように、寝室は暗く快適に、スケジュールを整えましょう。

特に、生後5か月後半からはお昼寝と夜の睡眠時間のバランスが崩れて、お昼寝が長くなると、夜間に長い覚醒になることがあります。

④睡眠効率(Sleep Efficiency)

【Check!】

お布団の上にいる時間が、実際に寝ている時間より1時間以上多くなっていませんか?

【アドバイス】

子どもの体内時計に合った、起床・就寝時刻を設定しましょう。

夜は「①睡眠潜時」を短く、消灯後お布団の中での「眠れない時間」は短くしましょう。(ルーティーンをお布団の上ではOK)

また、朝は、赤ちゃんの体内時計の起床時刻は6時なのに、大人が7時まで寝ていてほしいから7時までは真っ暗で粘る。などはないでしょうか。

その1時間は、眠りたくても眠れない時間です。

「お布団は寝るところ」ではなくて「お布団は退屈なところ」という認識になってしまいます。

子ども自身の起床就寝時刻・睡眠時間を知りそのリズムに合わせると睡眠の質が向上します。

============

ちなみに米国睡眠財団では、成人(18~64歳)向けの目安として、以下を挙げています。

- 睡眠潜時:寝つき30分以内

- 夜間覚醒回数1回以下

- 睡眠開始後の覚醒合計時間:20分以内

- 睡眠効率:ベッドお布団に入っている時間は、「ほぼ寝ていた」状態

乳児は夜間授乳が必要だったり、睡眠の特徴として寝ぼけなども多く、月齢によって大きく睡眠の状態が変わります。『睡眠の質』の4つの要素に対して目指す状態を数値で示すのはとても難しいです。

子どもの睡眠が安定しないと、ママパパも睡眠の質を上げることが難しいです。

赤ちゃんは大人よりも睡眠時間は長く、睡眠効率もよいもの。ご自身の睡眠のためにもお子様の睡眠トラブルは早めに解消してくださいね。

============

睡眠の質と睡眠の量はどちらも大事!

「睡眠の質を上げて、短時間睡眠で効率よく!」

というキャッチコピーや概念はよく聞きますが、睡眠の質は、睡眠の量を補完するものではありません。

睡眠中は、体のメンテナンス、記憶の強化など様々な作業を行っていて、一連の作業を終了するために必要な睡眠サイクルは、人によって●回と決まっています。

睡眠サイクルは、睡眠の質が上がったから短くなるとか、回数が減るものではありませんので、必要睡眠量をしっかり確保したうえで、睡眠の質を向上するのが重要になります。

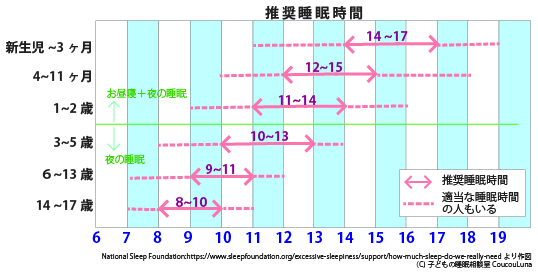

<1日の睡眠時間>

1日に必要な睡眠量の目安は下の通りです。特に、小学生低学年までは夜の睡眠は”最低“10時間以上を目安にお過ごしください。

(※神経質にならずあくまで目安。この量が取れるような起床と就寝スケジュールを作ることが大切です)

クークールナでは、

- 低月齢からねんね上手に育てるポイント

- 夜間の頻回授乳を減らすお手伝い

- 入眠の癖を取るネントレを準備か習慣までの伴走サポート

- 離乳食・授乳、お昼寝スケジュールのご相談

など、お子様の生活を通した、ママパパも眠れるよりよい睡眠習慣作りをお手伝いしています。お気軽にお問合せください。

参考 National Sleep foundation, What Is Sleep Quality?,

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

- 【対処&予防編】夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。

ご感想

夜中にギャン泣きし始めて、何をしても泣き止まない、反り返る。についての原因を

「夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。~原因編~」でお伝えしました。

今回は夜中のギャン泣きで何をしてもダメな時、泣きを長引かせない対処法と予防についてお伝えします。

夜中に泣きだした!抱っこも授乳も嫌がる!どうする?

「夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。~原因編~」で解説しましたが、夜中のギャン泣きの状態の、大前提は「脳は寝ている状態」です。

本人は寝ていたり、周囲の状況が把握できない状態なので、刺激を減らすことが大原則となります。急がば回れと思ってくださいね。

電気・スクリーンはつけない

電気をつけて覚醒させると早く落ち着く気がしますね。

でも、夜中の光は刺激がとても強く、せっかく体を睡眠の状態にしてくれるメラトニンの分泌を抑えてしまいます。

赤ちゃんだけでなく、対応をしたママパパも寝戻ることに時間がかかったり睡眠の質も落ちてしまいます。

OK:最小限の明るさで赤い光 NG:明るくする/動画を見せる

環境を変えない

寝室は、安全安心な場所です。

心を許して眠っているところで突然の「移動」の刺激は「夜中の緊急事態」のサインになってしまいます。

また、覚醒した時に、自分がいたと思っていた寝室にいないと「ここはどこ?」と混乱したり、

抱き上げる=「起きて移動するよ」の刺激で、「ボク寝たいのに~!!!」とパニックになってしまうことも多く、抱っこしても反り返る状態です。

ところで、不規則な揺れで車やベビーカー、動いていると寝やすくなる「輸送反応」を聞いたことがあるかもしれません。

眠くて泣いている赤ちゃんも、5分歩くと泣き止んで寝たり、落ち着きやすいという研究結果があります。

これは「環境を変える」ではなく「輸送されている時の状態」によるものなので、寝かしつけでもゆらゆらで寝ていた場合は、寝室で静かにそれをしながら落ち着くのを待ちましょう。

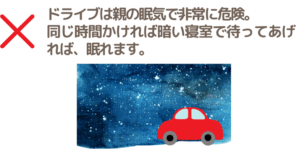

夜間のドライブはNG!

夜間のドライブは、大人も寝ている時間になり、大変危険です。

寝不足状態での運転は、普段よりスピードを出しやすく、車線のふらつきが多く、本人も運転について危険を感じていたという研究結果が出ています。

絶対NGは夜中のドライブ

ベストは「優しく一つの方法で時間をかける」

ギャン泣きは夢の中で緊急事態になっています。

新たな刺激は、緊急事態をさらに刺激的にしてしまいます。

寝始める時はどんな風に寝かせていたでしょうか?

ギャン泣きがスタートしたら、「いつもの寝かしつけ」以外はせず、ママパパも深呼吸をしながら「大丈夫」を伝えましょう。

脳が興奮してしまったら、20分以上、落ち着けないこともよくあることです。

抱っこがダメなら授乳20分→ダメそうならバランスボールで40分…と引き延ばしにならないようにご注意ください。

<あやし方の例>

- 「お休みの言葉をかける」

- 手のひら全体「面」での触れ合い。で背中や胸おでこをゆっくりなでる。

※トントンやバンスなどは「点」での刺激。「面」での刺激より伝わりやすいが、心拍数を下げたり落ち着く刺激は「面」での触れ合いの効果が高い。

[低月齢や夜間時乳の必要がある場合]

前の授乳からしっかり授乳間隔が開いていたら、授乳を受け入れるまで「面」での触れ合いで少し待つ。

[2歳以降の幼児さん]

「それは夢を見たんだね。大丈夫」と普段と変わらない安心な状態と伝えるため、ママパパは体を起こさずに優しく声がけ。

子どもが寄ってきたらそっと撫でてあげましょう。

夜中のギャン泣き予防

寝かしつけや夜泣きの予防はいつも共通。下の2つがとても大切です。

寝る前の疲れ過ぎを防ぐ

お子様に合ったスケジュールで、特に就寝前の疲れ過ぎがないように過ごしましょう。

寝る時間の気持ちの切り替えができないまま寝てしまうと、夜中興奮しやすいです。

また、お昼寝が足りず、お昼寝で処理しきれなかった体験や刺激が夜に持ち越されていると、脳は普段より記憶の整理で大忙し、夢も多くなりやすいです。

寝る前のルーティーンをのんびり

疲れ過ぎないようにすることと同様に、ルーティーンは「これからここでネンネだね」「朝になったらまた遊ぼう」と寝室の環境に慣れたり、気持ちを寝ることに向けるスイッチになります。

夜中、ふと目覚めた時に状況を把握しやすくなりますよ。

夜中のギャン泣き覚醒を慢性化させないために。

「夢を見てギャン泣きは悪い夢を見てかわいそう。」

「悪い夢を見ないように刺激を減らそう。」

と思う方もいるかもしれませんね。

夢を見ることは、とても重要な意味があります。

夢では、日中の体験を再現し、改めて自分にとって重要なことかを確認して記憶を整理します。

また、「万が一こうなったらどうする?」の対処を練習するなど、夢をみることでストレス耐性をつけているという研究もあります。

赤ちゃんは、毎日が新しい刺激。私たちのように「前にもこんなことあったな」がありませんね。

この後自分で生きていくための経験を記憶にしていくために、たくさん夢を見ています。

心配しすぎず、怖がり過ぎず。

あれこれ泣き止ませを行うことで、自分で寝る力や落ち着く力(自己鎮静)を奪わないことも大切にしてくださいね。

夜泣きが慢性化してしまったら

夜泣きや夜の睡眠の不安定さが慢性化してきたら、どんな状態でも改善のステップは3つ!

【慢性化した夜泣きの改善3Step】

1.生活スケジュールと環境を整える

2.栄養、運動を月齢に合わせて楽しく!

3.入眠と親の介入が条件付けられたら(入眠の癖)癖を取るトレーニングを選択肢に。

※トレーニングは生後6ヶ月以降から。2歳前からは乳児期とは全く異なる「幼児用トレーニング」に変わりますので、ご注意ください。

クークールナでは、

- お子様に合った生活リズムで疲れ過ぎずに元気に過ごしたい

- 夜中のギャン泣き、覚醒の原因を教えてほしい。

- 寝かしつけの癖を取って寝ぐずり・夜泣きをなくしたい

- 月齢に沿った、睡眠・栄養・発達のトータルアドバイスが欲しい

など、さまざまお悩みの解決のサポートをしています。お気軽にお声がけください。

- 【原因編】夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。

ご感想

夜中に急に泣きだして、抱っこや授乳をしても泣き止まない。反り返って嫌がる。

「もう、どうしてよいか…。」

「結局、夜中に電気をつけたり、ドライブでの寝かしつけが毎日になってきてしまった」

というご相談も多いです。

大人も眠い時間寝、泣き止ませに焦ることで、余計に寝付くまでの時間がかかってしまっているかもしれません。

夜中のギャン泣き→何をしても泣き止まない→1~2時間たってようやく寝る。

というトラブルの原因と対処法をお伝えします。

夜中のギャン泣きのとき何が起こっている?

まずは睡眠中の脳の状態を知ろう

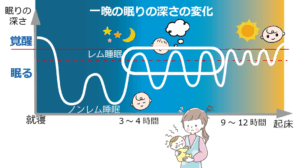

生後3か月を過ぎてくると睡眠がいろいろなステージに分かれてサイクルになってきます。

寝付いて深い睡眠になっていきまた浅くなる、というイメージです。大きくREM(レム)睡眠とNREM(ノンレム)睡眠と呼ばれています。

睡眠サイクル

REM(レム)睡眠の特徴

・鮮明な夢を見る。

・汗をかいたり、心拍数が上がるなど、自律神経が不安定になる。

・体の筋肉は動かないよう神経がブロックされている。

・外部からの刺激による覚醒はノンレム睡眠時より時間がかかる

NREM(ノンレム)睡眠の特徴

・3~4つのステージに分かれていて「浅い睡眠」も含まれる

・夢を見ていることもあるが不鮮明

・脳の活動が低下。筋肉の緊張は維持されるため、寝返りを打つなど体動がある。※REM睡眠の方が動きは少ない

・副交感神経が優位、ホルモンの分泌も盛ん。

【重要】赤ちゃんならでは、の睡眠の特徴

夢を見ているREM睡眠では体が動かないようになっていますので、大人も通常であればここで寝言を言ったり寝ぼけて動き回ることはありません。

子どもももちろんその仕組みがありますが、睡眠の発達も始まったばかりでは、この神経ブロックが未熟なので、夢の中の行動が寝言泣きになったり、寝ぼけたり、動いてしまうのは自然なのです。

つまり、「寝言泣き」「寝ぼけ」が頻繁にあります。

REM睡眠性のギャン泣きの特徴

夜の睡眠は、睡眠サイクルが何度もまわって朝を迎えます。

特に寝始めから3~4時間経つと、REM睡眠が頻繁に出現するのが特徴。起床前の数時間は深い睡眠もかなり減ってきます。

夜中の睡眠の深さと睡眠サイクルの出現

このREM睡眠中の夢の反応でギャン泣きが「REM睡眠性のギャン泣き(夜泣き)© 」です。

夜中のギャン泣き。反り返る。何をしても泣き止まない。の典型パターン

REM睡眠性のギャン泣き(夜泣き)©の特徴

・突然のギャン泣き

・抱っこしても反り返る

・親の呼びかけへの反応が薄い。

・落ち着くまで時間がかかる。

・覚醒後はしっかり目覚めてしまい、なかなか寝ないこともある。

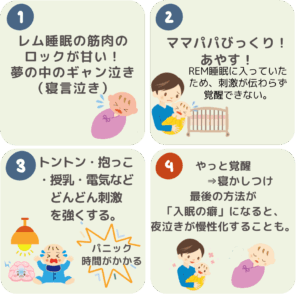

夜中のギャン泣きが慢性化する仕組み

夜中のギャン泣きは赤ちゃんの睡眠中はあるのが自然です。

大人の寝言にまじめに答えたりしないですね。

赤ちゃんのギャン泣きに慌ててあやすことで、起こすと赤ちゃんは「寝ていたのに!?」とパニック。

ママパパに抱っこしてもらいたくて泣いていたわけではないので、抱っこしても反り返って嫌がります。

またそこから、あやして寝かせると、それが「夜中目が覚めたらママパパがまた寝かせてくれた」の「入眠の癖」となってしまうことがあります。

※夜泣きの原因No.1「入眠の癖」についてはこちらの記事をどうぞ。

それでは、夜泣きを慢性化させないための対処法は次回の~予防&対処法編~でお伝えします★

クークールナでは

- 夜泣きなどのあらゆる睡眠トラブル

- 日中のスケジュール作り

- ネントレの準備~正しい方法での最短寝かしつけサポート

- 育児支援者向けに子どもの睡眠の発達とトラブル対処法を根拠をベースにお伝え

ご相談はお気軽にお声がけください。

- ネントレはどのくらい泣く?効果はある?生後何ヶ月からOK?の科学的根拠

ご感想

ネントレ(スリープトレーニング)を行う時、子どもにとってトラウマにならないか、どのくらい泣くのか?効果があるのか、心配になりますよね。

ネントレについては、世界中で以前より議論がされていて、医学的な研究も進んでいます。

今日は、ネントレの根拠について解説。

トレーニングを行うかどうかを検討するときの一つの判断や不安解消の材料として、科学的根拠(学術論文)の一例を取り上げてご紹介します。

そもそもスリープトレーニング(ネントレ)とは?

子どもの睡眠トラブルの要因となっている習慣、環境、行動を変える、薬物治療ではない方法で、睡眠改善を図ることをBehavioral Sleep Intervention と呼んでいます。

その中で寝かしつけの習慣を変えるために広く取り入れられている行動的な方法は、2種類。

①段階的消去法(消去法)

保護者の寝かしつけと睡眠の条件付けが強くなり、夜中の自然覚醒の度に保護者の寝かしつけが必要になっている場合に導入するもので、日本では例えば、ファーバー式、タイムメソッドと呼ばれています。(SLSやキャンピングアウトは、トレーニングにかける日数をコントロールしますので、対象としません)

詳しくは、「根拠に基づくネントレ解説~ファーバーメソッド、タイムメソッドetc…段階的消去法」

②睡眠制限法

ベッドタイムフェイディングのように、睡眠を制限し眠気を高めて、寝る前に泣く時間を作らず、入眠と親の介入を関連付けないようにするもの。

詳しくは、「泣かせないネントレ~ベッドタイムフェイディング(睡眠制限法)」

今回は、いわゆる「泣かせるネントレ」と呼ばれる、①行動療法的な考え方を取り入れた段階的消去法(消去法)の効果と安全面についての研究をご紹介します。

ネントレの効果

ネントレの効果についての研究についてのシステマティックレビューやメタアナリシスなどが多く行われています。

ミンデルらは(2006)米国小児学会のタスクフォースで行われた52の研究についてのシステマティックレビューで、段階的消去法・消去法だけではなく、予防的な親への教育(睡眠の情報提供)、ルーティーン、睡眠制限法など、エビデンスに基づいたBSIは子どもの睡眠の改善に有意であると報告しています。

Mindell JA, Kuhn B, Lewin DS, Meltzer LJ, Sadeh A; American Academy of Sleep Medicine. Behavioral treatment of bedtime problems and night wakings in infants and young children. Sleep. 2006 Oct;29(10):1263-76. Erratum in: Sleep. 2006 Nov 1;29(11):1380. PMID: 17068979.

また、日本でも羽山ら(2011)は、行動科学的アプローチに関する理論や効果について国内外の研究、特にネントレについては米国小児学会の報告をなどから、以下のように報告しています。

行動科学的なアプローチのうち,寝渋り,夜泣きを意図的に無視する消去法と,出産後6カ月以内に適切な対応の方法を養育者に教育する睡眠の予防的親教育は,小児の行動性不眠症に対する効果が確実であると示唆された。

羽山順子, 津田彰,(2011)小児の睡眠問題に対する行動科学的アプローチ,久留米大学心理学研究 : 久留米大学文学部心理学科・大学院心理学研究科紀要 (10) 2011

ネントレで寝るまでの時間の変化

トレーニングをスタートして、寝るまでの時間を調べた研究があります。サンプル数も大きく、信頼度も大きい研究です。

乳児にトレーニングをした経験のある親654名にトレーニングの結果についてアンケートを行ったところ、段階的消去法(49.5%) や消去法 (34.9%)、親が部屋にいる(15.3%)の方法を取り入れていました。どの方法にもかかわらず、トレーニング開始時から泣きの継続時間や効果を感じるまでの日数について、以下の結果が得られました。

~研究結果の概要~

・42.2%の回答者が1日目のストレスが大きかったと答え、1週間後のストレスが高いと答えた5.2%を大きく上回った。

・子どもが泣いた時間は、一般的に初日の夜が最も長いと答えたのが約半数で、泣いている時間の中央値は43分。1週間後の泣いている時間の中央値は8.54分だった。

・初めてのトレーニング導入で「成功した」と答えた割合は73%で、完了までの日数の中央値と最頻値は7日だった。

ほとんどの回答者がトレーニングに成功し、1 週間後までに子どもの夜泣きが大幅に減少し、2 週間以内に成功したと報告しました。

図トレーニング開始後の泣きの変化

トレーニング経過に注意!

この結果を考えると、トレーニングをスタートして、1週間経っても寝る前の泣きの長さが減らないなど効果を感じにくい場合は、寝られない原因は入眠の癖ではない可能性があります。

スケジュールや環境などが整っているか、トレーニング方法が合っているかを確認するためトレーニングをストップしましょう。

ネントレは何カ月からOK?

トレーニングの効果の信頼度の高いエビデンスがあるのは生後6か月以降。生後6か月以下の赤ちゃんへのトレーニングはどうでしょう。

ネントレ(段階的消去法)は、生後4か月からOKとされている記述も見られますが、原則は生後6か月以降から。その理由は、

~トレーニングが生後6か月以降とされている理由~

①寝返りや寝返りがえりなど自分で寝ている間の姿勢を安全に、快適に保つ能力が発達する

②心理的な発達で「物の永続性」が認識でき、保護者が見えていたり触れたりしなくても、「保護者の存在」を意識できる

③体内時計・日中の睡眠のリズムが確立し、スケジュールが原因での夜の睡眠の不安定さが減らせる

④夜間授乳の必要性が減ってくる

つまり、生後6か月以下では、入眠と親の介入の条件付け以外の理由で起きている可能性が高く、トレーニングでは、その覚醒はなくすことができません。また、トレーニングの効果もなかなか現れないのです。実際に、生後6か月以下でのトレーニングの効果を調べた研究(システマティックレビュー)※では、

~生後6か月以下でのトレーニングの効果~

生後6か月以下での有効性は確認されていません。

生後6か月までの行動的介入(ネントレ)が、乳児の泣き声を減少させ、その後の睡眠トラブルを予防し、産後うつ病を予防することは示されていない。

さらに、母乳育児が早期になくなったり、母親の不安の悪化、保護者と別の部屋で寝る場合にはSIDSのリスクの増加など、意図しない結果を招く危険性がある。

とされています。

まとめ

●トレーニングは、生後6か月以降の赤ちゃんの入眠の癖による睡眠トラブルを軽減する。

●トレーニングで泣く時間は1日目が最も長いが、その後1週間後までに著しく減少することが多い。

●生後6か月以下の赤ちゃんには、泣きを減らしたりその後の睡眠トラブルを予防する効果はない。

クークールナでは、お子様の睡眠トラブルの原因により適切な改善方法とステップをご提案しています。

- トレーニングはあくまで選択肢の一つです。

- トレーニングをお考えの方には、トレーニングの必要があるか、トレーニングでの改善の可能性がある場合には、親子の負担を最小限にするための準備から方法、安定までのサポート。

- トレーニングをお考えでない方には、トレーニング以外の習慣の改善(スケジュール・環境)で目指せる睡眠の状態をお伝えしたうえで、サポート。

お気軽にお問い合わせください★

- たそがれ泣き(黄昏・乳児疝痛・コリック)とは?米国小児学会/英国NHS参考まとめ

ご感想

※赤ちゃんの泣き方や様子がいつもと違う。不安を感じたら医療機関を受診しましょう。

1か月健診の前後から、赤ちゃんが何をしても泣き止まくなることがあります。

低月齢の時期に、体に問題がないのに泣いておさまらないのは、黄昏泣き(英語:Colicコリック)といわれる状態かもしれません。

ママパパは、あまりの泣きと苦しそうなギャン泣きをあやし続けて疲労困憊、とても心配されると思います。

私も長男の時に経験しました。まだまだ生まれたばかりの息子が、毎日何時間も苦しそうにいきんでは泣きを繰り返して、医療機関を回っても問題ないといわれたのですが、何もできず本当に心配で、産後の疲れもあって、とてもつらい子育てスタートになった記憶があります(涙)

アメリカのAAP(American Academy of Pediatrics)、イギリスのNHS (National Health Service)の情報をもとに詳しく解説していきます。

黄昏泣き・コリックとは(定義&状態)

米国小児学会(AAP)

- 生後2週目ごろから始まりピークは生後6週

- 1日に1~2時間以上泣き続けることが週3日以上(3週間以上続く)

- 泣きや夕方に多い(午後6時ごろから深夜まで)

イギリス(NHS)

- あやしたり落ち着かせるのが難しい

- 顔を真っ赤にして泣く

- こぶしを握り締めて泣く

- 膝をお腹ににあげたり、のけぞったりして泣く

- お腹がゴロゴロなっている

コリックは新生児の終わりから、とにかく泣く!うなる!状態。

朝になると落ち着きますが、また夕方になると始まる…という感じが続きます。

赤ちゃんの約20%に起こるといわれています。

上記の状態が続いても、赤ちゃん自体は健康で、よく飲み、体重増加も順調。

また、気質的な特徴でもなければ、その後の喘息やアレルギーの発症とも関連がありませんので過剰な心配は不要です。

黄昏泣きの原因

原因はわかっていません。

大切なのは、まずは普段と違う泣き方や苦しそうな時は、医療機関を受診しましょう。

医師の診断により、何も体に異変がない状態と判断されて、「黄昏泣き」「コリック」の可能性を考えます。自分で判断するのは危険です。

原因は特定されていませんが、可能性としては、

体の中(お腹)の刺激に過敏に反応していることが指摘されています。

「黄昏泣き」の他に「乳児疝痛」英語ではコリックと言われ、内臓のさすような痛みが名称の起源とされていますが、痛みがあるのか、あるとしたらどこなのかは不明です。

栄養の違い(母乳とミルク)の影響もありません。(ただし母乳の場合、母親が特定の食べ物の摂取を抑えることでコリックが緩和した、という研究報告もあります。)

対処法~泣きをマイルドに

<効果があるとされていること>

- 昼夜の区別をつける

- 授乳間隔を2~3時間開ける

- 膝の上にうつ伏せに寝かせて背中をゆっくりさする(寝たらそっとあおむけに)

- おしゃぶり

- 授乳で空気が入らないよう、体を起こして授乳

- ゲップをしっかりさせる

<してはいけないこと>

- 泣き止ませようとして強くゆすらない。

- お腹などを過剰にマッサージしたり動かそうとしない。

いつまで続く?

生後1か月までにスタートし、自然になくなります。

ピークは生後6週といわれており、通常は4か月まで。

※まれに生後6か月まで続くこともあります。

黄昏泣きじゃないかも!?

子どもの生活リズムに合っていない

コンサルテーションをしていると黄昏泣きではなく、「眠かっただけ(寝ぐずり)」といことがあります。

特に生後2か月ごろから19時以降に泣き止まない時は、就寝時刻を見直してみましょう。

朝7時にまでに起きている赤ちゃんは体内時計が少しずつ整って生後3か月頃には19時就寝になってもおかしくありません。

体は睡眠モードに入っているのに明るく眠れないと、光(特に天井照明)の刺激でイライラ爆発!落ち着けなくなりやすい時期です。

小さい月齢は親の就寝時刻までウトウト一緒にいられましたが、体内時計ができてくると赤ちゃんの就寝時刻は大人よりかなり早まります。

(生後3カ月までは夜は10~13時間寝ることも)

子どもと大人の就寝の差のイメージ

体内時計は睡眠だけでなく健康の基盤。「体内時計とは」もご覧ください★

体勢・環境が落ち着かない

生まれてすぐはまだまだ体の不快感などを感じて表現できなくても、どんどん感覚も発達してきます。

この時期は、自分自身で好きな体勢を作ったり、まぶしく感じてもまぶしくない方向に顔を向けるのも上手にできない時期。

落ち着けない時は、以下の2つを特に注意してくださいね。

<低月齢の赤ちゃんの落ち着く姿勢と環境>

- 背中を丸く、ママのお腹の中にいた時と同じ姿勢にしてあげる(おくるみを活用)

- 照明が視界に入らないように、天井の照明を消す。暖色系の照明に切り替える。(就寝時刻のようなら真っ暗)

睡眠、体内時計を乱さない光環境の記事もチェック!投稿「夜泣き・寝ぐずり解消!睡眠のための光環境”明るさ”」

参考)Child health.org, Colic Relief Tips for Parents (Last Updated:4/22/2024, Source: Adapted from Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age Five 7th edition)

National Health Service, Colic (Page last reviewed: 26 April 2022)

クークールナでは、

- お子様に合わせた睡眠・生活リズムの整え方

- 夜泣き、寝ぐずりの月齢に合わせた対処法

- 正しいネントレのサポート

など、新生児~小学生までお子様の睡眠トラブルにアドバイスしております。お気軽にお問合せください★

- 夜泣き・寝ぐずり解消!寝室の”明るさ”

ご感想

夜泣き・寝ぐずり、質の良い睡眠をとるには、光環境(明るさ)を整えることがとても大事。

極端な場合ですが、夜の光によって昼夜逆転が起こったり、睡眠の質や健康を妨げてしまうこともあります。

今回は夜泣き・寝ぐずり解消、気持ちよく眠るための光整え方をお伝えします。

寝室は「真っ暗」でなければいけないの?

真っ暗は、周囲の安全を確認しにくく緊張感が強くなる方がいます。

真っ暗が苦手な方、赤ちゃんの様子が分からないと不安な方は、明るさは体内時計を乱さずメラトニンの分泌を邪魔しない明るさまで明かるくしてもOKです!

睡眠に適した環境の光条件を考える時、以下の2つの視点が大切になります。

①体内時計(メラトニンの分泌)への影響

…朝起きて夜眠る、活動と休息では体の働きが変わります。スイッチを切り替えや体内時計のリズムに合わせた生活・睡眠が健康の基盤になります。

②明るさに対しての心理的な不安感

…睡眠中は外への刺激への反応が鈍くなり無防備な状態になります。本能的に身を守ろうとして暗すぎると睡眠が浅くなる人もいます。

①体内時計(メラトニンの分泌)への影響

人間は太陽が昇っている日中活動し、太陽が沈むと睡眠に入る動物です。

この活動と睡眠で体の仕組みを切り替えるシグナルとなっているのが光(特にブルーライト)です。

本来、体が睡眠に入る時間に光の刺激が入ると、睡眠に入りにくくなったり、体の仕組み自体が混乱してしまいます。

②明るさに対しての心理的な不安感

寝る時の明るさについては、子育て中は特に子どもの様子が確認できず、「真っ暗は心配」という方も多いのではないでしょうか。

睡眠にとって心理的な要素は深く影響を及ぼします。

特に「不安」や「緊張」は安眠を妨げる大きな要素。

ママパパが不安を感じて入眠すると

真っ暗で見えない

↓

子どもが心配→夜中もこまめに確認

↓

子どもを起こす

↓

再度寝かしつけ

↓

入眠の癖(夜中の頻回覚醒)がついてしまう

というループになることも。もちろん、ママパパの睡眠も浅く細切れになりやすいです。

つまり、安眠のためには、「真っ暗」にする必要はありません。

夜泣き、寝ぐずり、夜間覚醒を防ぐ光環境

- 体内時計を乱さず、メラトニンの分泌を妨げない

- 暗くて不安にならない程度の明るさ

を目指すのが正解!

睡眠に良い光条件4つ

睡眠の光の二つの光の条件のうち「①明るさ」はなかなか計測するのが難しくご家庭では迷いやすいかもしれません。

日本には、JIS(日本工業規格照度基準)照度基準では、さまざま場所や活動によって適切な明るさが得られるように基準が定められています。

ただし、これはあくまで「活動」をするための基準で、ある基準以上の明るさが必要で目に悪影響を与えない上限の目安になっていいます。

睡眠についても主に住宅や照明の会社で研究が進められていますがご家庭には計測機器がありませんから、体感での目安をお伝えしますね。

睡眠を邪魔しない”明るさ”

<寝室の睡眠中の明るさの目安>

【照度】0.2lx

【環境の目安】満月の夜位

【感覚的な目安】物の色や詳細(表情)は分からないが、形は分かるくらい。

寝室の環境は満月の夜くらいの暗さが〇

照明の色

人は昼に活動し栄養を摂り、夜に体を休める昼行性動物です。

活動する「昼間」を判断するために体は太陽光に含まれる青い光(波長が短い460~480nm)を「昼間のシグナル」として利用して、青い光(波長が短い)のところでは起きようとします。

逆に赤い光(波長が長い)は、昼(太陽光)と認識せず、体内時計(メラトニンの分泌)を乱しません。

動物園の夜行性の動物の展示や水族館の深海魚の展示にも赤い光が使われているのはこのためです。

注意していただきたいのは、赤い光に催眠効果はありません。体内時計の就寝時刻に合わせて利用してください。

照明の光の色のポイント

●就寝前は赤い光で過ごす

●寝室の夜間照明の光の色は「赤」(暖色系でもよいですが、青い光が混ざっています)

●赤セロファンで青い光をカットするのが最高!

赤い光は体内時計の影響が少ない。

照明の位置

寝室は、真っ暗ではなく月明かり程度の明るさ。その光は赤い色が良いことがわかりました。

次は照明の位置です。照明の位置は目に入る光の量に影響します。

視界に光源が入らないよう低い位置にすると、目に届く光は壁や床に反射して弱まって届き、目に入る光の量がより少なくなります。

逆に天井の照明など高い位置の照明は、仰向けに寝た赤ちゃんには直接光が目に入り、入ってくる光の量は多くなります。

常夜灯や授乳の時の照明は、低い位置で赤ちゃんの視界に入らない場所に置くのがおすすめです。

赤ちゃんの視界に入らないように照明は低い位置

寝る前の室内照明はいつから暗めに?

寝る前は暗く赤い光で過ごすのが体内時計のリズムに沿った入眠に欠かせません。

では、寝る前どのくらい前から暗いのが良いのでしょうか。

研究結果から、就寝前に光を浴びていた時間が長いほど(寝る直前まで明るい光を浴びていた)、メラトニンの分泌が抑制されることがわかりました。

就寝の1.5時間ほど前から照明の明るさを暗めにしておくのがよさそうです。

夕方から日没の状態をおうちの中で再現しましょう。

夕方からは照明を落として家の中も日没モードに。

夜泣き・寝ぐずり解消!”明るさ”のまとめ

赤ちゃんだけでなく、大人も夜ぐっすりスムーズに眠るための光の条件がわかりましたね。

<睡眠のための光条件>

①明るさ→暗く。満月の夜の明るさまで。

②照明の色→赤色

③照明の位置→視界に入らない低い位置

④部屋を暗くする時間→就寝の1.5時間くらい前から

今日は、睡眠のベースとなる睡眠のための光環境の条件を詳しくご紹介しました。

睡眠のベースの環境の条件は他にも温度や室温などがあります。睡眠のベースについては「赤ちゃんが寝ない時は「睡眠のベース」をチェック!」の記事をご確認ください。

参考資料)

落合ら,2017,夜の青色光と赤色光の生理作用:測定項目間の違いと印象評価との関連性,日本生理人類学会誌 Vol.22,No.2 2017, 5 69 – 76

樋口重和, 光とメラトニン抑制

田口ら,2016,よい眠りはサーカディアンリズムの調整から-正しい光利用で不眠・せん妄予防-,日本保健医療行動科学会雑誌 30(2), 2016 29-34

クークールナでは、

- 睡眠のベースが整っているのか確認してほしい。

- 睡眠のベースの整え方がわからない!

- 睡眠のベースが整っているはずなのにたくさん起きちゃう!

など、お子さまの睡眠についての「なぜ?」「どうしたらいい?」を丁寧にご家庭に状況をうかがいながらお答えしています。

お気軽にご相談ください★

- 大事なのはどっち?睡眠時間?睡眠の質?

ご感想

子どもの脳や体の発達には睡眠が欠かせません。

「睡眠の質を上げれば短時間睡眠でよくなる」

と聞くことがありますが、これは大人も子どもも正しくありません。

睡眠はその人が必要としている時間の長さを睡眠の質を損なわず眠るのが重要です。(体内時計に沿ったタイミングで睡眠をとることも重要!)

子どもの発達には、睡眠時間も質も大切ということを、子どもの脳の発達と睡眠の関係に着目して解説します。

脳の神経ネットワークの発達を道路に例えると・・・

生まれてすぐの神経ネットワーク

スタートからゴールにたどり着く道(神経ネットワーク)を試行錯誤しながら増やしてつなげる始める時期。神経ネットワークが爆発的に増えます。

生まれてすぐ~神経ネットワークのイメージ

0~5歳頃の神経ネットワーク

たくさんの経験をしながらゴールにたどり着く道を増やしていきます。神経ネットワークはこの頃が一生で一番多くなります。道も密にできていますね。

でも…道は増えたけど、あれ?どの道が最短コース?

0~5歳~神経ネットワークのイメージ

5~13歳頃の神経ネットワーク

使わない神経ネットワークを減らしてスッキリ。最短コースを選べるように。

その後も神経ネットワークの断捨離(刈り込み)と整理が進んで、成人の脳神経の数は生まれてきた時の数に近づきます。

5歳以降~神経ネットワークのイメージ

これらの神経ネットワークの発達は睡眠中に行われています。

十分に神経ネットワークの構築・刈り込みを行うために、睡眠不足は良い影響を与えないでしょう。

参考文献)駒田 陽子 , 井上 雄一編,2019,子どもの睡眠ガイドブック: 眠りの発達と睡眠障害の理解

睡眠ステージを脳を学校に例えると…。

睡眠中は主に脳を休めるレム睡眠と主に体を休めるノンレム睡眠の睡眠サイクルを繰り返しています。

この繰り返しの回数など、規則的に脳波が変化する様は、プログラムされたように次々と変わっていきます。

寝ている時の脳の中を学校に例えてみました。

レム睡眠中の脳

レム睡眠中の脳の神経は活性して大騒ぎ!脳波は小刻みに不規則な波形をしています。

レム睡眠は主に体を休めて、夢を見ながら記憶の整理をしているといわれる時間帯です。

※レム睡眠中は、大人は神経ブロックが効いて身体が動かない状態になっていますが、赤ちゃんは神経ブロックがまだまだ未熟で動いたり寝言泣きをしやすいですよ。

REM睡眠の頭の中

ノンレム睡眠中の頭の中

脳全体の神経が同調してゆったり状態。脳波は大きな揃った波形になります。

ノンレム睡眠は脳がしっかり休む時間といわれています。身体の調整をしたり、記憶の整理もこの時間にも行われています。

ノンレム睡眠中の頭の中

レム睡眠・ノンレム睡眠、どちらの睡眠にも、成長発達、健康や前日の記憶を生かして日中の活動をしやすくするための大切な役割があります。

学校生活でも授業の質は学習の内容に影響しますし、休み時間も充実して過ごすのが大事ですよね★

つまり…睡眠の質と睡眠時間の長さどっちも大事。

休み時間(REM睡眠)と授業(NREM睡眠)どちらも充実していることが、子どもの学びにとっては大切です。

さらに、たとえ質が高い授業でも、1日の授業が3時間目で終わってしまうのと、1日5時間目までしっかり学ぶのでは、学べる量の差は出てくることは想像がつきますね。

つまり、睡眠に重要なのは

睡眠の質と睡眠の長さどちらも大切!

この他、睡眠不足の脳の状態を解説した記事もどうぞ★

必要な睡眠量はどのくらい?

では、どのくらい睡眠時間が必要なのか、参考になるデータをご紹介します。

米国睡眠財団は大規模な調査により、推奨睡眠量のガイドラインを発行しています。

推奨されている時間の幅が数時間あり個人差があるのが分かりますね。まずはこの推奨時間を下回らないように意識して、気持ちよく過ごせる睡眠の長さを知ることが大切です。

推奨量より少ないからといってすぐに悪影響が出るわけではありませんので、神経質になり過ぎず、日中のイライラ、疲れなど日中気持ちよく過ごせているかを考えてみてくださいね。

赤ちゃんなら、

- グズリがひどい

- 月齢が高くなっても日中ふとした時に寝落ちてしまい毎日規則正しいお睡眠リズムにならない

等の場合は睡眠不足が隠れている可能性がありますので、目安の量が眠れるように意識してみてください。

<推奨睡眠時間>

- 生後0~3ヵ月:14~17時間(24時間)

- 生後4~11ヵ月:12~15時間 (24時間)

- 1~2歳:11~14時間 (一晩に)

- 3~5歳:10~13時間 (一晩に)

- 6~13歳:9~11時間(一晩に)

- 14~17歳:8~10時間(一晩に)

- 成人:7~9時間(65歳以上は7~8時間)

クークールナでは、妊娠期~学童までの

- その子に合った生活リズムを見つけたりそれに近づくためのステップ

- 赤ちゃんの夜泣き・夜中の頻回覚醒

- 保育園小学校など新たな生活のアドバイス など

睡眠にかかわる生活習慣についてのお悩みもお伺いしています。お気軽にお問合せください★

- 低月齢必須アイテム!おくるみ・スワドル使い方・やめ方

ご感想

低月齢(新生児~生後3ヵ月未満)の赤ちゃんの睡眠に欠かせないアイテムのおくるみやスワドル。

研究でも、おくるみをすることで、低月齢の深い睡眠(Quiet Sleep)の時間が長くなり、寝ている間の睡眠の状態が変化する回数が減ったことがわかりました。

Allison Dixley and Helen L. Ball,2002,The effect of swaddling on infant sleep and arousal: A systematic review and narrative synthesis

小さい赤ちゃんはお昼寝のリズムいっていにしたり、一人で寝る習慣をつけるというよりも、寝やすい条件を整えてあげて眠気に沿って眠る気持ちよさを知ることで、眠気に沿って入眠できるネンネ上手のベースができますよ。

ネンネ上手への一歩を助けるネンネアイテムが「おくるみ・スワドル」です。

おくるみ・スワドルが低月齢の赤ちゃんの必須アイテムな理由

モロー反射を止めてくれる

低月齢の赤ちゃんは、急な姿勢の変化や音の刺激でびくっと何かにしがみつく動作をする原始反射があります。

寝ている時も音の刺激は脳の届きますので、このモロー反射の大きな動きを止めてあげるとしっかりと覚醒せずに寝続けることができます。

手足のジタバタ不随意運動を止めてあげる

生まれたばかりの赤ちゃん、手をフワフワゆらゆら動かしていたり、足をジタバタしたり。

実はこれらは、無意識に出ている不随意運動の動きです。お腹の中でもキックやパンチを感じられていたと思いますがお腹でしっかりホールドしていました。

お腹の外に出たら急に、手や足が動いても「スカッ!」と宙を切ってしまい不安に。こうした動きをホールドしてあげると赤ちゃんは安心します。

ママのお腹の中の環境を再現できる

低月齢の赤ちゃんはまだお腹の外の世界に慣れていません。外界の刺激から守られて過ごしていたお腹の中では、手足がぎゅっと体の中心に集まった姿勢で過ごしていました。

でも、お腹の外にでたら、その姿勢になるために手足を自由にコントロール運動神経も、好きな姿勢を維持するための筋肉も発達していないのです。

自分の安心できる姿勢を作ってあげ、保持する役割がおくるみ・スワドルです。

おくるみ・スワドルは癖になる?

「癖になって大きくなってもとれなくなったらどうしよう」とご質問をいただくことがあります。

おくるみは自分で手足の動きをコントロールできない時期にジタバタを止めてあげる役割をします。

原始反射は、中枢神経系によって引き起こされるもの。より高次の脳が発達するとその動きを抑えることででなくなります。

つまり、脳が発達すると動きをしっかりコントロールできるようになりますので、おくるみは不要になります。

「原始反射はたくさんさせるとすぐに落ち着く。おくるみで止めると長く残る」

ということが言われたりするそうですが、それはありません。

生まれたばかりで脳が未発達の赤ちゃん、先回りの心配で眠れないより上手に使って親子ともに気持ちよい時間を増やしてネンネの時間を気持ちよい時間にしてくださいね。それがネンネ上手の第1歩になります。

おくるみ・スワドルの使い方・注意点

おくるみ布は背中側にしっかり折り込む。スワドルは大きすぎず体に合ったサイズを。

布やスワドルが大きいと顔が埋もれてしまう危険があります。またしっかりくるまれた状態にならず安心感も得られません。

スワドルと胸の間に指が2~3本入るゆとりをつくる

呼吸を妨げないゆとりが必要です。赤ちゃんが自分の手をモゾモゾ動かせる程度、赤ちゃんの首とのところから大人の指が2~3本差し込める程度のゆるみが必要です。

室温に合った厚さを選ぶ。温めすぎに注意

ママのお腹の中では赤ちゃんの方が少し体温が高く、常に体温を放散している状態でした。

睡眠に入る時は体温(脳温)を下げる必要があるため、身体からうまく熱が逃がせないとなかなか眠ることができません。

また、温めすぎは乳幼児突然死症候群のリスクを上げてしまいますので、温めすぎないように注意しましょう。

特に四角いおくるみ布を使う場合は、巻いた時の重なりごとに1枚多く着ていることになりますのでおくるみの下は薄着を意識してくださいね。

アメリカ小児学会による乳幼児突然死症候群のガイドラインの抜粋翻訳は「こちら」から★

下半身は自由に股関節を動かせるゆるみを作る。

下半身は緩く、股関節を動かせて足はカエルのようにM字の状態になるようなくるみ方や製品を選びましょう。

股関節を固定してしまうと股関節脱臼・股関節形成不全につながるので大変重要です。

おくるみの中の足はカエルのM字足をイメージ。

おくるみ・スワドルの止め時・止め方

おくるみは、乳幼児突然死症候群の予防のために、仰向けに寝ている時に反り返る姿勢が出て寝返りの練習を始めたら卒業の時期です。

また、自分の拳を迷いなく口に運べるようになったら、両手を自分でコントロールできるようになったサイン。

もう手を押さえておく必要はありませんので卒業しても大丈夫。

止める時は「片腕ずつ慣れる」とのアドバイスもされることがありますが、身体の左右対称の動きを尊重してあげる方が早く落ち着くことが多いです。

もしおくるみを止めた時、眠る前の腕の動きが気になって眠れないようなら最初の3日だけはそっと腕を押さえてあげてもよいでしょう。

着るおくるみ(スワドル)のオススメ商品紹介

おくるみ用の四角い布は巻くのに少しコツが必要です。寝る前にジタバタ大騒ぎの状態から手早く包むのが難しければ、着るおくるみ(スワドル)がオススメ。

====PR====

私がオススメするのは、エルゴポーチさんのコクーンスワドルです。

両手を身体の中心に集めた状態で、お腹の中の姿勢を再現しやすく、股関節脱臼・股関節形成不全に配慮した形になっています。

エルゴポーチさんのスワドル(新生児~3歳まで!)は↓をチェック!

10%OFFになるクーポン:Sleepwell

※セール品&何度も使えますので是非ご活用ください。

===================

クークールナでは

毎月、妊娠中~生後2カ月までのネンネ上手に育てるコツをお伝えする講座「寝かしつけ教室」を開催中!

- 小さい赤ちゃんの生活リズム

- 低月齢向け優しいネントレ

- 栄養・運動発達の基盤づくりのアドバイス

など、新生児から幼児までの睡眠を発達段階に合わせたコンサルティングを行っております。

どうぞお気軽にお問合せフォームからお申込み&お問合せください★

親子ぐっすりでニコニコ育児を!

- 赤ちゃんが「夜通し寝る」のはいつから?夜通し寝る3つの条件

ご感想

赤ちゃんが「就寝してから朝の起床まで、夜通し眠れる日」を待ち望んでいる方も多いと思います。

赤ちゃんの「夜通し寝る」3つの条件は、

- 昼夜の区別がついて、夜は睡眠の時間になっている。

- 日中に1日に必要な栄養を摂れるようになり、夜に栄養を摂る必要がなくなっている。

- 寝言泣きや自然覚醒があっても、自力で再入眠できる力がある。

の3つ。詳しく解説していきます。

赤ちゃんの「夜通し寝」が月齢によって●時間と定義していることがあるようですが、夜の睡眠時間は体内時計で決まっていて、就寝から起床まです。その途中の時間で区切って「夜通し寝る」状態とは言いません。

その1.”夜”に睡眠がまとまるの(昼夜の区別)は、生後3か月頃

新生児から生後2ヵ月まで

1日を通して、起きてはミルク・授乳のみ少し遊んで寝る。を繰り返し、数時間連続で寝る時もあれば、20分で起きてしまうことも。

睡眠と覚醒が不規則に切り替わり、1日のなかで睡眠の時間と活動の時間のそれぞれのまとまりは感じられません。

昼夜の区別(体内時計が未熟)や睡眠と覚醒の規則性はなく、夜通し寝はまだまだ。

生後2か月前後

昼夜の区別(体内時計)がつき始め、1日の中で「睡眠の時間」と「活動の時間」の二つがなんとなく分かれてきます。

ただし、生後2か月では、まとまって寝る時間が日中になって、夜中に長く起きてしまう、昼夜逆転の状態(フリーラン)になる時期が一時的にあることがあります。

生後2か月ごろは、まだ昼夜の区別がまだはっきりしていなかったり、睡眠と活動の時間がうまく昼夜の時間に合わないことで、「”夜”通し寝」の状態にはならない子も多い時期です。

ちなみに、生後2カ月は、夜間授乳をせずに6時間以上眠れることも多い時期です。これはまだ睡眠サイクルが未熟なためです。

生後3か月以降、睡眠サイクルが発達して2~3時間おきに睡眠が浅くなって慌てる方も多い(睡眠退行期)ですが、発達としては問題ありません。生後2か月で夜中まとまって寝る時は、体重の増えが順調ならママもしっかり体を休めてくださいね。

生後3か月頃~

身体の働きを日の出・日没のリズムに合わせる体内時計(サーカディアンリズム)が発達し、大人と同じように、夜の時間にまとまって寝て、日中は短い睡眠(お昼寝)を挟みながら活動するようになります。

この昼夜の区別ができて、夜に身体が睡眠(休息)の時間となるという意味での「夜通し寝」は生後3ヵ月頃からスタートです。

その2.夜間授乳がなくなるのは、生後6ヵ月ごろから。

新生児~生後2ヵ月頃は夜も日中と同じ頻度で栄養が必要です。

夜間に栄養が不要となる時期はアメリカ小児学会ではかなりはっきりと示されており、

正産期に生まれた赤ちゃんで発達に問題がなければ、生後6ヵ月頃には夜栄養を摂らなくてもよくなる(母乳栄養ではもう少し後になることも)

としています。

つまり、栄養面で「夜通し眠る」が可能となるのは生後6ヵ月頃からということになります。

※もちろん、生後6ヵ月になる前に夜間授乳がなくなる子もいます。

個人差に注意!

生後6か月以降になったから夜間の栄養を親主導でなしにできるというわけではありません。

日中に摂る栄養の量や必要量は個人差が大きく、生後6ヵ月以降も夜間授乳が残ることも自然です。

ある研究では、生後6ヵ月児の約38%が夜通し眠れず、12ヵ月で夜通し寝ていない子は28%以下という結果も出ています。※

つまり、身体の発達として栄養を摂らずに朝まで『寝られる』ようになるの生後6ヵ月ごろからですが、生後6か月になったからといって、夜間のミルクや授乳を止めて「夜通し眠る」ことを目指すのは危険ですので注意しましょう。

★夜間断乳についてはこちらの記事「夜間断乳はいつから?日中の栄養~授乳ミルクの回数をチェック」をご確認ください。

赤ちゃんは動きながら&泣きながら「夜通し寝る」

体内時計が整い夜に睡眠の時間がまとまる+日中に1日に必要な栄養が摂れるようになったら、身体は夜通し寝ている状態になっています。

ただし、厳密には大人も子どもも、夜中何度も起きているので「夜通し寝」の状態はどのような状態かを知るのは大切です。

REM睡眠の仕組み

夢を頻繁に見るREM睡眠中は、身体の筋肉を動かさないよう神経ブロックが働いていて、夢の中での動作を実際にすることはありません。

ただし、赤ちゃんはこの「神経ブロック」が未熟なため、夢の中の動作が出てしまいます。

寝ていながら、動く・声を出す・泣くは赤ちゃんにとっては普通のこと。

大人が持つ「夜通し寝る」のイメージの「朝まで泣かず・動かず」は、赤ちゃんにとっては発達・生理的に難しく、動いていても寝ている状態のことも多いもの。

大人がイメージする「朝まで静かに寝ている」状態は赤ちゃんにとっては難しく、目指すものではありません。

自然覚醒の仕組み

夜中の睡眠は寝付いてから起きるまで、一定ではなく、いくつかの睡眠のステージに分かれています。

寝始めの数時間は深い睡眠のステージ。

寝ついて4時間後からは、90分~2時間おきに定期的にREM睡眠の浅い睡眠が出現して何度も「周囲確認の自然覚醒」があります。

この時、大人は、周囲を確認してはすぐ眠り、起きたことは記憶に残りません。

赤ちゃんがもし自然覚醒の後、自分で入眠できずに保護者を起こすまで寝付けない場合は、「入眠の癖」がついています。

この場合は、身体は「夜通し眠れる」準備は整っていますので、自分で眠る力をつけることで「夜通し寝る」状態になります。

生後3ヵ月以降の夜の睡眠構造

自然覚醒の後、速やかに眠りに戻る「自分で眠る力」をつけるためには、

「起きているうちにお布団に置いて自分で寝る」→Drowsy but Awakeの記事は「こちら」

スリープトレーニング(ネントレ)が有効です。→ネントレの記事は「こちら」

よく聞く「2歳になったら寝るよ」は?

経験的には2歳ごろからREM睡眠が頻繁に出てくるステージで頻回起きる傾向が減ってくる感じがします。だだし、その年齢になっても、「入眠の癖」がついていると、引き続き頻回起きが続くことが多いです。

「夜通し寝る」のまとめ

赤ちゃんが夜通し寝る時期は個人差が大きいです。早くから夜通し眠れる子もいれば、そうでない子も。

「夜通し眠れる」ことよりも、親子が健やかに毎日を過ごせる睡眠習慣をつけることに目を向けてくださいね。親子が睡眠不足にならないくらいの寝る力はどの子も持っています。

また、夜中も「目を覚ます」のが自然なので、目を覚まさないことを待っていると、その日はなかなかやってこないかもしれません。

目を覚ましても自分で眠る力をつけて、ママパパが夜中起きて寝かしつけをしなくても済めば「夜通し寝」ですね。

赤ちゃんの「夜通し寝る」3つの条件

①昼夜の区別がついて、夜は睡眠の時間になっている。

②日中に1日に必要な栄養を摂れるようになり、夜に栄養を摂る必要がなくなっている。

③寝言泣きや自然覚醒があっても、自力で再入眠できる力がある。

クークールナでは、

- 月齢やその子の発達に合わせた睡眠の目標設定

- 自力で寝る力をつけるためのトレーニングのサポート

- 栄養・スケジュール・運動の発達その子の寝る力を最大限に発揮する土台作り

など、日中の過ごし方から夜の睡眠までトータルに睡眠のサポートをしています。

『良い睡眠はよい活動から。良い活動はよい睡眠から』

どうぞお気軽にお問い合わせください♪

<クークールナのネンネにお勧めスリーパ―>

世界で愛される安全安心&安眠のergopouch 10%OFFクーポンプレゼント!

クーポンコード:Sleepwell

ご購入の際にこの↑クーポンコードをご記入ください★

※クーポンコードは何度でも使えます

- 寝る前の母乳・ミルク&ベッドタイムスナック(赤ちゃんの牛乳の注意点)

ご感想

睡眠と栄養の視点から寝る前の母乳・ミルクのタイミングや止め時を整理します。

寝る前の母乳やミルクのタイミングや止め時に迷っている方。

1歳に近づいたらミルクを止めて牛乳に切り替えようかな?という声も聞かれますが、ちょっと待ってくださいね。

夜泣きを防ぐ寝る前の母乳・ミルクのタイミング

まずは、夜の睡眠を安定させる視点から、寝る前の母乳・授乳のベストなタイミングは月齢によって変わってきます。

生後3か月ごろまで

生後3か月ごろまでは睡眠は未熟で、浅い睡眠と深い睡眠が規則正しいサイクルにはなっていません。

この頃の赤ちゃんは、しっかりお腹を満たしてあげることが長く寝るためのポイント。

眠くなる時間が近づいたらルーティーン→寝る直前に母乳/ミルクで寝かせる感じもOKです❣

特に新生児~1か月の赤ちゃんは「飲む」ことで疲れて寝落ちることも多いでしょう。

※もちろん、授乳で寝落ちないなら、お口に何もない状態で寝付く習慣をつけるチャンス。授乳ミルクの後に、抱っこやトントンなどで寝かせてあげましょう。

<POINT>

低月齢では母乳・ミルクで寝落ちてOK。満腹にして長く寝てもらいましょう。

※授乳・ミルクの後寝落ちなくても、もちろんOK!

お腹いっぱいになった後抱っこやトントン。

「一人寝る練習」になります☆

生後3か月以降~

生後3ヶ月以降は体内時計がしっかりしてきて、睡眠サイクルも発達します。

空腹ではなくても睡眠サイクルが浅くなるタイミングで周囲確認の覚醒をするようになります。

「吸いながら寝る」を繰り返していると、「吸う」動作は半分寝ていてもできるくらい無意識の動作。ミルク・母乳を「飲む」ということが入眠の癖として強くつきやすくなります。

寝る前の栄養はとても重要ですが、体内時計が発達してくると「寝る直前の満腹」というよりは日中にとれた栄養の量で、夜間授乳の量(長く眠る時間の長さ)が決まります。

寝る直前の栄養でその後の連続睡眠時間は変わりませんので、寝る前だけミルクを足す必要はありません。日中のトータルの量を増やすことが大切です。

母乳ミルクの後、ルーティーンの別の活動を一つ入れる”眠いけど起きている”(Drowsy but awake)状態を目指しましょう。

<POINT>

覚醒時間を把握して先回り。

母乳・ミルクで寝落ちないのがベスト。

母乳・ミルクはルーティーンの最初の活動にする。

1人で寝る力を育む第一歩のDrawsy but wake (眠いけどしっかり起きている)については以下の記事をご覧ください。

栄養面からの寝る前の母乳ミルク(ベッドタイムスナック)

アメリカの小児科医睡眠会議(The Pediatric Sleep Council)では、生後6か月頃からは夜間の栄養が不要になる子もいるとしています。

つまり少なくとも10時間は栄養や水分を摂らずに過ごすことができるということです。When can he go all night without a feeding,The Pediatric Sleep Council

とはいえ、寝る前の栄養は、夜間、空腹を感じず過ごすためにとても重要。

特に子どもは飲まず食わずの状態の時間が長くなる場合には低血糖にも注意が必要です。

夕食から就寝まで90分以上時間が開く場合には、寝る前の栄養と水分の補給(ベッドタイムスナック)を。

また、夜間の母乳ミルクがなくなった後、それまでトラブルがなくても、

- 早朝に空腹で起きてしまう。

- 寝る前にお腹が空いて食べ物をねだる

などがある場合も寝る前の栄養を増やすのも大切になります。

<寝る前の栄養のポイント>

●1歳ごろまで●

寝る前に母乳・ミルクをしっかりと

(入眠の癖にならないようにタイミングに注意)

●1歳を過ぎたら●

母乳ミルクに加えてベッドタイムスナック

オススメのベッドタイムスナック

寝る前の栄養で大切なことは、

- 血糖値が急上昇しない。

- 少量でも栄養があり満足度が上がるもの。

繊維質が多く含まれるものは血糖値の急上昇を押さえます。また、たんぱく質脂質のバランスが良いものがオススメです。

<おすすめベッドタイムスナック>

- バナナのヨーグルト和え

- チーズ

- 全粒粉のパンやクラッカーにクリームチーズを塗る

- きなこバナナ

- 豆腐 など

牛乳への切り替えは要注意!

1歳に近づくとミルクや母乳を止めることを考え始める方も多いですが、特にミルクや母乳を止める必要はありません。むしろ続けるメリットの方が大きくなります。

“離乳の完了とは、形のある食物をかみつぶすことができるようになり、エネルギーや栄養素の大部分が母乳又は育児用ミルク以外の食物から摂取できるようになった状態をいう。その時期は生後12か月から18か月頃である。食事は1日3回となり、その他に1日1~2回の補食を必要に応じて与える。母乳又は育児用ミルクは、子どもの離乳の進行及び完了の状況に応じて与える。なお、離乳の完了は、母乳又は育児用ミルクを飲んでいない状態を意味するものではない。”~—厚生労働省,授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)

牛乳は1歳までは飲ませない

米国小児学会では、1歳まで牛乳は与えないこととしています。その理由は、

- 牛乳にはたんぱく質やミネラルが多く含まれて1歳未満の赤ちゃんには消化できず負担になる

- 鉄分やビタミンC、成長期に必要は脂肪分など必要な栄養素が不足している

の二つが挙げられています。

1~2歳までの牛乳の注意点

しっかりとバランスよく食事から栄養(特に鉄分)が摂れるようになったら、少しずつ取り入れてもOK。

ただし、脳の発達に必要な脂肪分を牛乳には十分に含まれていないため、2歳の誕生日までは1%(低脂肪)または無脂肪(脱脂)牛乳を与えないこととされています。

夜間、授乳やミルクなくしっかり眠る準備は思っているより早く進んでいるかもしれません。夜中ぐっすり眠れる睡眠のベースと寝かしつけの習慣を作ってくださいね。

クークールナでは、

- 夜間断乳・ミルクのタイミングや方法へのアドバイス

- ネントレの準備から定着までのサポート

- 夜間授乳を残しながらの睡眠の安定

など、お子さまに必要な栄養を考えながら健康な睡眠習慣を作るお手伝いをしています。お気軽にお問合せ下さい☆

- 添い寝?ベビーベッド?一人部屋?赤ちゃんの寝室メリット・デメリット徹底比較!

ご感想

赤ちゃんの寝具は、保護者とお布団をならべての添い寝、ベビーベッド、お布団をサークルで囲うなどのパターンが考えられます。

さらに親子同室と一人部屋の選択肢もありますね。

それぞれの寝室のスタイルについて、安全面・夜泣きの視点からメリット・デメリット、取り入れられるネントレメソッドを整理しました。

寝返り、つかまり立ちでベビーベッドの使用を止める方も多いですがメリットもたくさん。

入眠の癖による夜泣きは、癖の付きやすさや親の感じ方には個人差が大きいので、親子が安心安全に、ぐっすり眠るためのご家庭に合ったネンネスタイルを選択してくださいね。

まずは赤ちゃんの寝床の最優先事項

一番大切なのは安全。親の目が届かない時間が長くなる就寝時は安全を満たしてこその安眠です。

乳幼児突然死症候群のリスクには十分注意しましょう。赤ちゃんの寝床は特に1歳以下では注意が必要です。

①枕、掛布団、ぬいぐるみ、タオルなど、柔らかいものは入れない。(赤ちゃんの寝具はおくるみまたはスリーパーです)

②ベッドバンパー、大人用のベッドに後付けするベッド柵は使わない。

③ベビーベッドやお布団は赤ちゃん用の安全なものを使う。

その他、乳幼児突然死症候群(SIDS)のガイドラインは以下をご確認ください。

パターン1.ベビーベッド/お布団をサークルで囲う+親子同室

親子同室ですが、赤ちゃんのネンネスペースが親の寝るスペースに物理的な境界がある状態。お互いに独立していることでのメリットがあります。

乳幼児突然死症候群のリスクが軽減でき、睡眠と入眠の癖(親の介入の関連付け)が付きにくく、癖を取る時(トレーニングなど)で取りやすいのがこのスタイル。

メリット

- 乳幼児突然死症候群のリスクが低い。

- 子どもの様子が確認しやすい。

- 入眠の癖がつきにくい・取りやすい。

デメリット

- 夜間授乳が頻繁な時期はちょっと大変。

- 幼児期に親と寝たがり習慣を一時的に変える必要は出てくる可能性がある。

導入できるトレーニング(ネントレ)

- 段階的消去法(ファーバーメソッド・タイムメソッド/目標の寝方で一貫する方法)

- チェアメソッド(フェードアウト・SLS/少しずつ離れていく方法)

- 見守りネンネ (寝つくまで側で見守る方法)

パターン2.サークルなしお布団+親子同室(川の字でネンネ)

親子同室で、親子の間に物理的な境界がないスタイルです。

子どもはゴロゴロ保護者のところに来れるので、親の掛布団や枕など乳幼児突然死症候群のリスクが上がりやすくなったり、入眠の癖がつきやすいので注意が必要です。

低月齢では夜間授乳やおむつ替えなど夜中のお世話が楽になりますし、すぐに子どもの様子が分かるので安心です。

メリット

- 夜間のお世話がしやすい。

- 子どもの様子が確認しやすい。

- 幼児期を過ぎてもネンネのスタイルを維持しやすい。

デメリット

- 入眠の癖がつきやすい。

- 乳幼児突然死症候群のリスクが上がりやすい。

導入できるトレーニング(ネントレ)

- 段階的消去法(ファーバーメソッド・タイムメソッド/目標の寝方で一貫する方法)

- 見守りネンネ (寝つくまで側で見守る方法)

※寝室全体を安全な状況にすれば、寝かしつけを段階的消去法でセルフネンネの習慣を目指すことも可能です。

パターン3.ベビーベッド、サークルあり・なし+親子別室(一人部屋)

保護者と子どもが別室で寝るスタイル。

子ども部屋ではベビーベッド、サークルのあるなしにかからずお布団で。安心して子どもから離れて眠れるよう、ベビーベッドやサークルを使用しない場合は、お部屋全体の安全を確保する必要があります。

しっかりと独立した睡眠環境ができるため、親子ともにお互いの睡眠を邪魔せず眠れます。

ただし、親子別室は乳幼児突然死症候群のリスクから1歳まで(少なくとも生後6カ月まで)は親子同室で独立した寝具で眠ることが推奨されていますので注意してくださいね。

メリット

- 入眠の癖がつきにくい・取りやすい。

- 親子お互いの寝言や寝返りで睡眠を邪魔せずぐっすり眠りやすい。

デメリット

- 夜間の子どもの変化に気が付きにくい。

- 夜のお世話がしにくい。

- 幼児期に保護者の部屋に来たがる、夜を怖がるなど一時的に習慣が崩れる可能性がある。

導入できるトレーニング(ネントレ)

- 段階的消去法(ファーバーメソッド・タイムメソッド/目標の寝方で一貫する方法)

- チェアメソッド(フェードアウト・SLS/少しずつ離れていく方法)

- 見守りネンネ (寝つくまで側で見守る方法)

大人のベッドで添い寝はご注意ください。

大人のベッドでの添い寝は、転落や親の寝具が赤ちゃんにとっての危険が大きくなります。

大人用のベッドにつけるベッド柵は、赤ちゃんの体重の重みで柵とベッドの間に隙間ができ挟まれる事故も起きていますので使用できる月齢が決められています。

また、「まだ、小さい赤ちゃんで動けないから」と思わず、安全な寝床を準備してあげましょう。

日本小児学会-Injury Alert(傷害速報)『No.070 ベッドガードとベッドとのすき間で発生した窒息』

クークールナでは、

- 出産前の寝室の準備

- お子さまの睡眠のトラブルの原因の特定

- お子さまの睡眠の安定へのステップ

- 適切なトレーニングをメソッドの選択とサポート

など、ご家族みなさんが健康的な睡眠をとるためのご相談をお伺いしております。お気軽にお問合せ下さい。

- 泣いて起きる「起きぐずり」の原因・予防・対処法

ご感想

泣いて起きる、起きた後グズグズが続く「起きぐずり」。

泣いて起きるのは寝足りていないからとは限りません。寝足りないと思って、もっと長く寝るように寝かしつけを頑張りすぎたり、次の寝貸し付けまでの覚醒時間を短くして寝かしつけを大変にしてないでしょうか?

「起きぐずり」の原因や対策をご紹介します。

泣いて起きる・グズグズが続く原因

原因1 寝足りない

お昼寝が20分以下の場合は、睡眠サイクルが1周する前に起きてしまっている可能性があります。

特に深い睡眠の途中などで覚醒してしまっていると、疲れがとりきれておらず眠気が残りグズグズしやすくなります。

また朝、体内時計の起床時間を迎える前の「早起き」の場合は、まだ身体が起床の準備(心拍数や体温が上がらない。コルチゾール分泌量が上昇しない)ができていないために、眠い・体が重いという状態になっている可能性があります。

原因2 寝足りているのに眠気が続く「睡眠慣性」が強い

十分寝ているのに強い眠気が続く状態を「睡眠慣性(sleep inertia)」といいます。眠気が続いて運動や認知能力が下がってしまうこともあります。

睡眠慣性を感じる理由は諸説ありますが、睡眠慣性がある時の身体の状態は、

- 深い睡眠中に出る脳波(デルタ波)が残っている

- 睡眠で減るはずのアデノシンの値が高い

- 脳の血流が低いままになっている

という状態であるといわれています。

つまり、まだ覚醒の準備ができていない時に起きてしまい、身体が覚醒しきれていない状態になっているのです。

起きぐずり予防法

起きぐずりを防ぐためには、しっかり眠気が取れた状態で、睡眠が浅い状態から起きることが重要!

<起きぐずり予防法>

①疲れすぎないで寝る

適切な覚醒時間で寝るということはもちろんですが、

- 朝寝・昼寝など、それ以前の睡眠の長さが短く終わりすぎていないか

- 夜の睡眠がしっかりとれているか

が大切。

特に、夜泣きや早朝起き、夜間の長時間覚醒などのトラブルが慢性化して、夜の睡眠が足りておらず、睡眠不足になってしまうと、睡眠不足を解消しようとお昼寝でも長く深く寝すぎてしまい、眠気が残りやすくなります。

②深い睡眠中に起きないように注意

突然の物音を緩和できるようにホワイトノイズを活用しましょう。

起こすときは、ゆっくり深い睡眠から浅い睡眠に移行する時間を作る感じで時間をかけましょう。

③睡眠中の室温を適温に

暑い中で眠るとスムーズに体温を下げられず睡眠の質を下げて、起きた時の疲労感につながります。

また入眠時は体温を下げやすくするため涼しい環境を、浅い睡眠でスムーズに目覚めをよくするためには、起床前は体温を上げやすいように暖かめにするのも効果的。

特に冬は暖房のタイマーを起床前に合わせ室温を少し上げておくと眠気が取れやすくなりますよ。

④穏やかに入眠

ルーティーンをして心身ともに睡眠の時間を意識して寝付くことは、睡眠の質を上げて浅い睡眠で穏やかに起きやすくなります。そのためにも疲れすぎる前にルーティーンを落ち着いてできるタイミングを見つけるのが鉄則。

体内時計を整えて、覚醒時間を知っておくことがポイントになります。

起きぐずりの対処法

対処法1 寝足りない時

30分程度で起きてしまって眠そならすぐに再入眠をトライ。寝かしつけ方法はなんでもOKです。

しっかり眠気の波が遠のく前に再入眠をトライしましょう。10分程度続けても寝ないなら眠れるだけの睡眠圧が溜まっていない証拠。何時間も続ける必要はありません。

次の覚醒時間を目安に一度起こしてから寝かしつけをしましょう。

対処法2 寝足りている「睡眠慣性」の時

お昼寝が普段通りもしくは1時間以上しっかり眠れた時や、睡眠サイクル1周分(30~40分程度)寝た後は、睡眠圧が下がって再入眠は難しいことも多いです。

そんな時は、気分転換!

例えば、

- 楽しい音楽を聴く

- おやつを食べる

- お外の風に当たる

- ちょっと体を動かす運動など

で、覚醒度をUPしましょう♪

睡眠慣性は気分転換!

参考)Sleep Inertia,Sleep Foudation,

クークールナでは、

- 月齢・お子様のリズムに合ったスケジュールの提案

- 快眠のための睡眠環境

- 夜の睡眠トラブル・早朝起きの改善

など、お子さまの睡眠に関するお悩み解決のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください♪